汉字从哪里来探索汉字的源起之谜

在漫长的人类历史中,文字作为一种沟通工具,无疑是人类文明进步的重要标志。汉字作为东亚地区最主要的书写系统之一,其发展演变过程充满了智慧与创造力的痕迹。然而,关于汉字来源的问题一直是一个难题,这个问题似乎简单,却又深刻复杂。

首先,我们需要回顾一下早期文字的使用。当人类尚未掌握书写技术时,他们通过口头传播信息和故事。在这个阶段,语言和文化相互交织,每一个单词、每一句话都承载着丰富的情感和丰厚的文化内涵。随着社会结构变得更加复杂,人们开始寻求一种更为稳定、更为持久的记录方式。这就是文字诞生的原因。

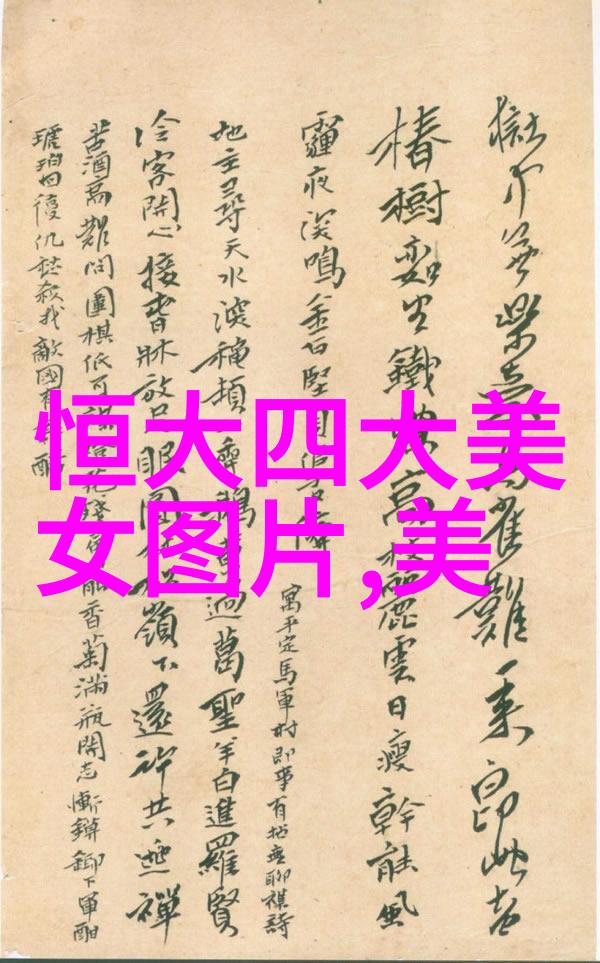

中国古代文献记载了各种各样的文字,如甲骨文、大篆、小篆等,但这些都是后来发展出来的一些版本,而真正原始的文字是什么样子,是我们至今仍无法确切知道的事情。不过,从现存资料可以看出,那些早期的手写体显示出了它们与现代汉字有很多共同点,比如形似物象、代表声音或概念等特征。

研究者们认为,最早可能出现的是一些符号,它们最初可能是用来表示某种物品或者某个概念而非直接代表声音。在那个时代,没有发音辅助手段,所以最自然的是通过视觉上的联系去理解这些符号。而且,由于语言本身也是不断变化中的,不断被新情况、新知识所影响,因此也必然会有新的符号产生,以适应这种变化。

随着时间推移,这些符号逐渐演化成了一种叫做“图画文字”的形式,即现在所说的“象形文字”。这一阶段里面的每一个字符几乎都是一幅图画,都有一定的意义,可以直观地表达事物或抽象概念。比如日月星辰等天体就以其具体形状表现出来,而且因为它直接反映了事物本质,所以很容易理解,也比较易于学习。

到了周朝以后,大约在公元前11世纪左右,一种名为“金文”的书法风格出现,它不再像象形那样严格按照事物本质描绘,而更多地采用简化和规范化的手法,使得文字更加流畅美观,并且能够快速输入大量信息。这一步骤标志着从原初面向直观到面向功能性的转变,同时也预示着将要到来的更大规模改动——即楷书(隶书)的形成。

楷书是由小篆简化而来,它进一步缩减笔画,将原本繁复多变的小篆简化成了平实整齐的大块笔画,使得阅读速度加快,同时保持了足够的地道性,让人一眼便能辨识出字符。这一设计无疑极大提高了文学作品以及官方文件(尤其是在战乱频繁的情况下)保存和传递效率,为后来的历代王朝提供了一种标准化、高效可靠的记录媒介。

不过,就像任何进步一样,不同地域、不同阶层对标准化倾向有不同的态度。在北方,有著名学者颜真卿提出了草書艺术,他将楷书进一步简化并赋予自由精神,使得诗歌成为一种新的表达形式;南方则依旧保留着较多细节,更注重个人的情感表达。这样的差异让整个国家范围内存在多样性的艺术表现形式,从此展开了一场包括墨水与纸张在内的大型艺术运动——国语文学兴盛时期。此时,此刻,“正宗”、“真伪”之争已经融入到日常生活中,与个人信仰紧密相连,被渲染成高雅文化的一部分,这也是为什么今天许多人热衷于收藏古籍珍品,因为这不仅仅是知识积累,更是一种身份认同、一种对过去历史尊重的心态体现。

最后,在现代社会中,虽然电子设备越发普及,但是对于传统汉字及其历史价值却越发关注。不论是教育体系还是民间活动,都力求保护并推广中文文化,其中包括但不限于:开展各种关于汉字来源史料挖掘项目;举办相关展览讲座,加强公众对古籍典籍认识;利用互联网资源建立数据库系统,以便全球用户查阅查询,以及进行跨学科研究合作等。此外,对于未来社会来说,无论是否继续使用传统手写方式,对待中华文化这一宝贵遗产应该持开放态度,不断创新应用以适应时代要求,让这个千年老朋友能够伴随我们的科技飞跃一起迈向光辉未来。

总结起来,当我们追问“汉字从哪里来?”的时候,我们其实是在探索一个深远的问题:如何把思想、情感与世界连接起来?这是一个涉及人类智慧创造力的巨大主题,也是一个关于永恒生命力的思考。如果说语言具有灵魂,那么那些无声无息却又生机勃勃的小线条,就是连接我们过去与未来的桥梁,用它们,我们能够穿越时间,看见前人的心路历程,看见自己心路历程。但愿这篇文章能带给您一些启迪,也希望您能继续探索这个迷人的世界。